更新日:2026年2月3日

ここから本文です。

第4次伊豆の国市男女共同参画基本プラン

伊豆の国市における男女共同参画社会形成のための施策を、総合的かつ計画的に推進するための計画です。

第4次伊豆の国市男女共同参画基本プラン(令和5年1月策定)(PDF:1,887KB)

プラン策定の趣旨

伊豆の国市では、ひとりひとりが自分らしく生きられる男女共同参画社会の実現に向け、平成20年3月に「伊豆の国市男女共同参画基本プラン」、平成25年3月に「第2次伊豆の国市男女共同参画基本プラン」、平成30年3月に「第3次伊豆の国市男女共同参画基本プラン」(以下、「第3次プラン」という。)を策定し、市の考え方や施策の方向性を明らかにしながら取組を進めてきました。

第3次プランでは、男性にとっての男女共同参画意識の醸成、教育分野での人権尊重及びジェンダー平等を意識した教育の実施、防災における男女共同参画の推進など様々な施策を実施し、特に男女共同参画に関する理解促進について一定の成果を上げています。また、女性が自身の個性と能力を十分に発揮し、職業生活において活躍することができるよう、家庭と仕事の両立の支援に力を入れてきました。

しかし、社会制度や慣行の中に存在する性別による無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)が解消されたとは言えず、また、社会情勢の変化に伴い、多様な性のあり方への理解促進、新型コロナウイルス感染症拡大によって深刻化している配偶者等からの暴力、ワーク・ライフ・バランス実現に向けた一層の取組の必要性など、新たな課題も浮かび上がっています。

このような中、令和4年度末で第3次プランが終了することから、本市の現状や社会情勢の変化等を踏まえつつ、より一層の男女共同参画社会の実現に向けた取組を推進するため、「第4次伊豆の国市男女共同参画基本プラン」(以下、「本プラン」という。)を策定します。

プランの期間

計画期間は、令和5年度から令和8年度の4年間とします。ただし、社会情勢の変化等により必要に応じて見直しを行います。

プランの目標

~ひとりひとりが自分らしく生きられる社会~

性別、年齢、障がいの有無等による固定概念や役割意識にとらわれず一人の「人」としてあらゆる分野において自己の個性と能力を発揮し、お互いを認め合い、そして思いやることにより、すべての市民が心豊かに生き生きと輝いて暮らせるまち「伊豆の国市」を目指すことを基本目標とします。

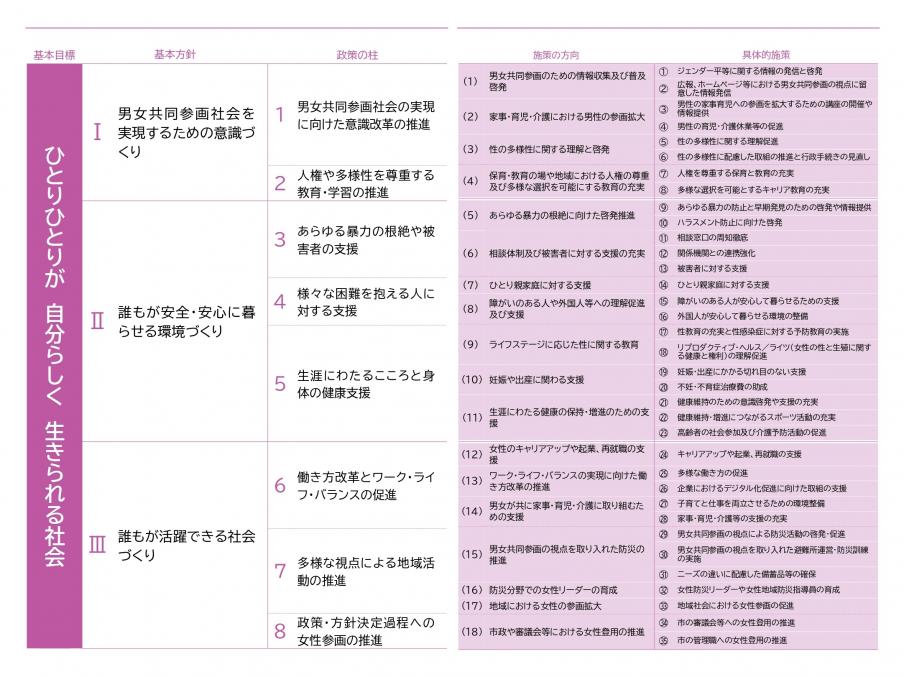

施策体系図

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください