更新日:2025年9月24日

ここから本文です。

幼児教育・保育の無償化

令和元年10月1日から3歳から5歳児および住民税非課税世帯の0歳から2歳児を対象に、幼児教育・保育の無償化が実施されました。無償化の対象範囲や金額は、利用する施設・事業、保育の必要性の認定の有無などにより異なります。無償化の対象となるためには、事前に申請が必要となることがあります。詳しくは、各担当課または利用施設に直接問い合わせください。

対象となる子ども

1.幼稚園、保育園、認定こども園等を利用する子どもたち

対象となる子ども

- 幼稚園、保育園、認定こども園等を利用する3歳から5歳までのすべての子どもたち(満3歳になった後の4月1日から小学校入学前/幼稚園の場合は、入園できる時期にあわせて満3歳から)

- 0歳から2歳児の住民税非課税世帯の子どもたち

対象となる施設・事業

幼稚園、保育園、認定こども園、地域型保育(小規模保育など)、企業主導型保育事業(標準的な利用料)

市外の施設も対象です。

| 1.幼稚園 | 共和幼稚園、富士美幼稚園、のぞみ幼稚園、田京幼稚園 |

|---|---|

| 2.保育園 | あゆみ保育園、ひまわり保育園、ひまわり保育園大仁分園、韮山保育園、ちとせ保育園 |

| 3.認定こども園 | にじいろこども園、しょうれんじこども園、慈恩こども園 |

| 4.地域型保育 | クオレ保育園、そらいろほいくえん |

利用料

無償(幼稚園の場合は、月額25,700円まで無償)

給食費、行事費、通園送迎費などはこれまでどおり保護者の負担です。ただし、保護者の収入などにより、給食費のうち副食(おかず・おやつなど)の費用が免除されます。

手続き

対象施設・事業を利用している子どもは、手続き不要です。子ども・子育て支援新制度の対象外となる市外の幼稚園を利用している子どもは、無償化のための申請が必要です。

問合せ

幼児教育課

電話055-948-1447

2.就学前の障害児の発達支援を利用する子どもたち

対象者

障がい児の児童発達支援等を利用する3歳から5歳までのすべての子ども

対象施設・事業

- 児童発達支援

- 医療型児童発達支援

- 居宅訪問型児童発達支援

- 保育所等訪問支援

- 福祉型障害児入所施設

- 医療型障害児入所施設

利用料

無償

ただし、利用者負担以外の費用(食費等の現在実費で負担しているもの)はこれまでどおり保護者の負担です。

手続き

無償化に伴う新たな手続きは不要です。

問合せ

障がい福祉課

電話0558-76-8007

3.幼稚園の預かり保育を利用する子どもたち

対象となる子ども

無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。申請日以前の利用は、無償化の対象となりません。

利用料

幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて月額上限(450円×利用日数)まで無償化されます。

3歳から5歳児

月額上限11,300円まで無償

満3歳児

月額上限16,300円まで無償

|

利用料 |

利用日数 |

上限額 |

無償化対象 |

実質負担額 |

|---|---|---|---|---|

|

4,000円 |

10日 |

4,500円 |

4,000円 |

0円 |

|

9,500円 |

20日 |

9,000円 |

9,000円 |

500円 |

また、平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満または年間開所日数が200日未満の場合、預かり保育のほかに、認可外保育施設等の利用(4.を参照)が無償化されます。

預かり保育と認可外保育施設等の併用について

通われている幼稚園が以下のいずれかの要件に当てはまる場合、預かり保育の支給上限額から預かり保育に係る無償化の支給額を差し引いた残りの額を上限として、併用して利用される認可外保育施設等も無償化の対象となります。

預かり保育と認可外保育施設等の併用をしている場合、それぞれの利用料が無償化の対象となるか否かは、各園にご確認ください。

- 通常の教育期間(夏休み等の長期休業期間以外)における平日の開園時間(教育時間と預かり保育実施時間の合計)が8時間未満

- 預かり保育実施日を含む年間開園日数が200日未満

なお、令和2年4月から市立幼稚園に在園している場合、預かり保育と併用される認可外保育施設等の利用料は無償化の対象外となりました。

手続き

幼児教育課で保育の必要性の認定申請が必要です。

1の申請書に、保育の必要性の確認ができるように2~5のいずれかの書類を添付してください。

|

No, |

名称 |

説明 |

|---|---|---|

|

1 |

施設等利用給付認定を受けるための申込書です。 PDFまたはワードのいずれかをご使用ください。 |

|

|

2 |

|

|

| 3 | 申立書(PDF:79KB) |

保護者が疾病又は障害により保育を必要とする場合、提出が必要となります。 診断書(原本)、障害者手帳の写し等の添付が必要です。 |

| 4 | 看護・介護に関する申立書(PDF:132KB) |

保護者が家族の看護または介護により保育を必要とする場合、提出が必要となります。 看護・介護対象者の診断書の写し、障害者手帳の写し等の添付が必要です。 |

| 5 | 就労誓約書(PDF:239KB) | 求職中の場合のみ提出が必要です。 |

問合せ

幼児教育課

電話055-948-1447

4.認可外保育施設等を利用する子どもたち

対象となる子ども

保育園、認定こども園などを利用していない次のいずれかの子ども。申請日以前の利用は、無償化の対象となりません。

対象となる施設・事業

- 認可外保育施設(ベビーシッター、認可外の事業所内保育なども含む)

- 一時預かり事業

- 病児保育事業

- ファミリーサポートセンター事業

利用料

3歳から5歳児

月額上限37,000円まで無償

0歳から2歳児

月額上限42,000円まで無償

手続き

幼児教育課で保育の必要性の認定申請が必要です。

問合せ

幼児教育課

電話055-948-1447

無償化の対象となるための要件

|

保育を必要とする事由 |

添付書類 |

||

|---|---|---|---|

|

1 |

家庭外就労 |

家庭外で月に60時間以上労働することを常態としていること |

就労証明書 |

|

2 |

家庭内就労 |

家庭内で、月に60時間以上、当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること |

就労証明書及び確定申告書等の営業を証明する書類の写し |

|

3 |

妊娠・出産 |

保護者が妊娠中または出産後間もないこと(出産予定月の2ヶ月前~出産後の2ヶ月) |

母子健康手帳の写し |

|

4 |

疾病・障がい |

保護者に病気、負傷、心身に障がいがあり、保育が困難であること |

申立書及び診断書(原本)や障害者手帳の写し等 |

|

5 |

介護・看護 |

同居している親族で、長期にわたる病気の人や心身に障害のある人を常時看護・介護していること |

申立書及び看護・介護対象者の診断書の写しや障害者手帳の写し等 |

|

6 |

災害復旧 |

震災、風水害、火災その他の災害復旧にあたっていること |

申立書 |

|

7 |

求職活動 |

求職活動を継続的に行っていること(3ヶ月以内) |

就労誓約書 |

|

8 |

就学 |

就学中であること(職業訓練を含む) |

在学証明書等 |

育児休業期間中は、認可外保育施設を利用している場合のみ、「保育を必要とする事由」に該当。

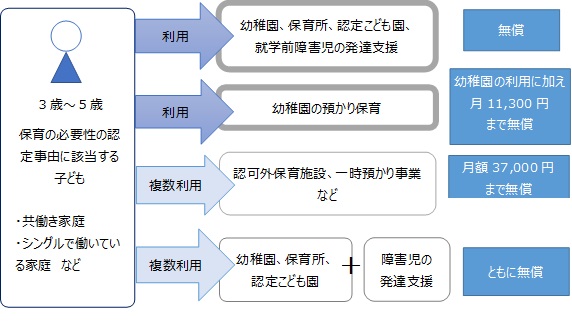

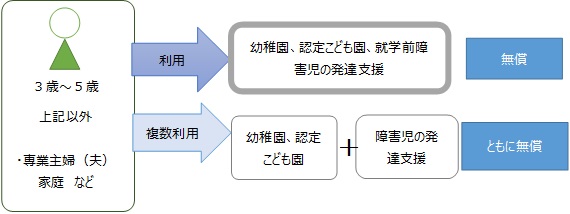

幼児教育・保育の無償化の主な例

住民税非課税世帯については、0歳から2歳までについても無償化の対象となります。

ここが気になる!Q&Aコーナー

Q無償化になると、一切費用はかからないの?

A対象は利用料のみで、給食費や行事費、通園送迎費などは対象外です。保育園(認定こども園の保育認定を含む)では、利用料と給食費を保育料として負担していただいておりましたが、無償化に伴い、各園で給食費を別途徴収することとなります。

Q満3歳になった日から無償化対象になるの?

A保育園(認定こども園の保育認定を含む)は満3歳になった後の4月から、幼稚園(認定こども園の教育認定を含む)は満3歳になった日から対象です。市立幼稚園では満3歳からの受入はしていません。

特定子ども・子育て支援施設等について

無償化対象施設かご確認ください

無償化の給付を受けるためには、利用される施設が無償化対象施設になる必要があります。無償化対象施設になるためには、施設が「特定子ども・子育て支援施設等」の確認を受ける必要があります。

利用される施設が無償化対象施設の確認を受けていない場合、保護者が「保育の必要性」の認定を受けられても、無償化の給付を受けることはできません。

利用される施設が無償化対象施設の確認を受けているか、必ず利用される施設にご確認ください。

幼児教育・保育の無償化に関する住民・事業者向け説明資料(こども家庭庁HP)

こども家庭庁のホームページに幼児教育・保育の無償化についての資料が掲載されておりますのでご覧ください。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください